特別受益者の範囲

民法903条に「共同相続人」と規定されていることから、特別受益を受けた者として持戻しをする必要がある者は、共同相続人に限られるのが原則です。しかし、相続人に近い人について、特別受益者に含まれるかが問題となる場面がいくつかありますので、これらのケースについて見ていきましょう。

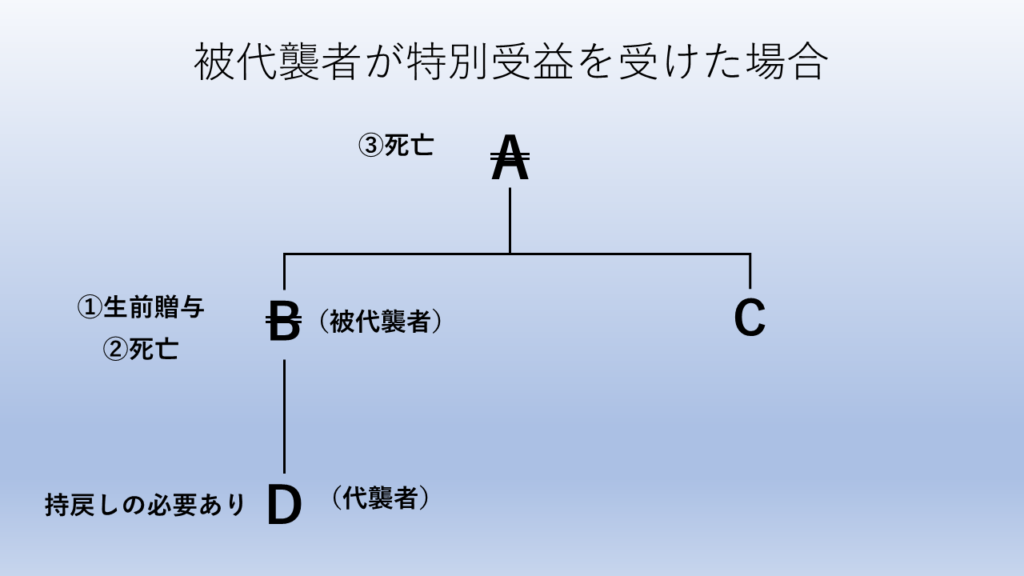

被代襲者が特別受益を受けた場合

被代襲者が受けた特別受益は、代襲相続人の特別受益となり、持戻しの対象となります。代襲相続人に対して、被代襲者が有していた地位よりも有利な地位を認めるべきではないことから、代襲相続人は被代襲者の特別受益者としての地位を引き継ぐと考えられるためです。

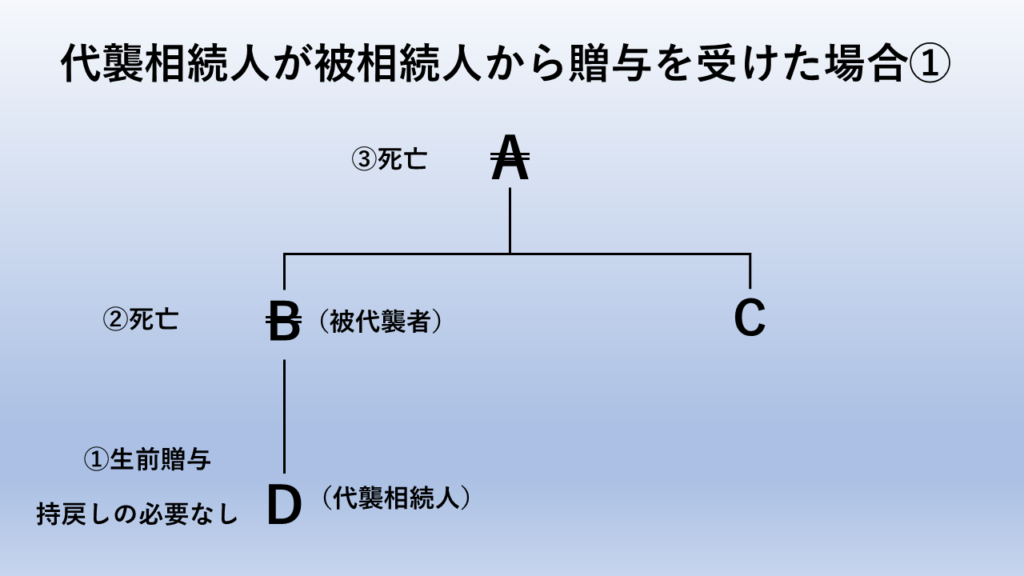

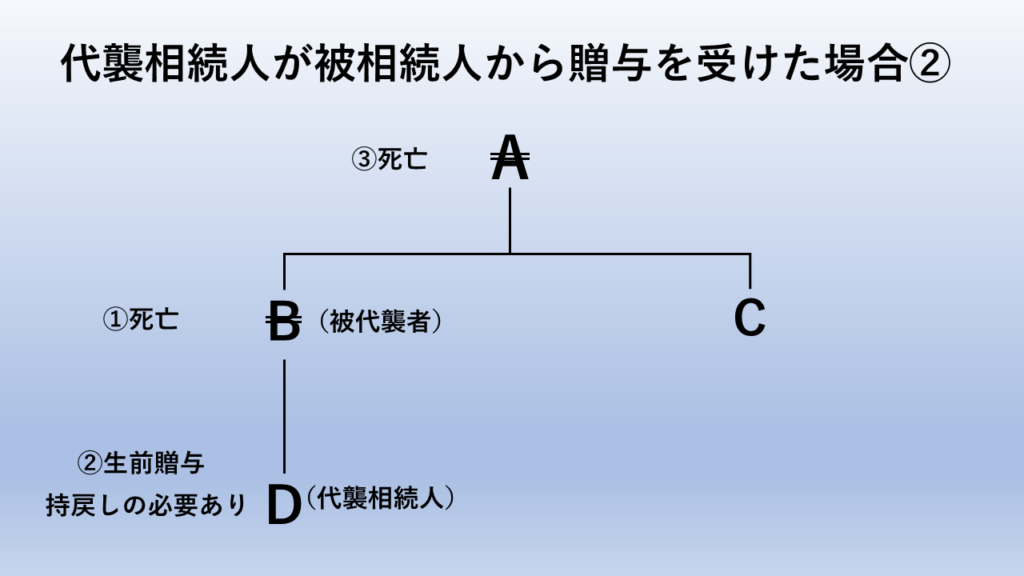

代襲相続人が被相続人から贈与を受けた場合

この場合、被代襲者の死亡などの代襲原因の発生時期と代襲相続人が贈与を受けた時期の前後で異なります。すなわち、代襲原因が発生する前に代襲相続人が贈与を受けていた場合は持戻しの対象になりませんが、代襲原因が発生した後に代襲相続人が贈与を受けた場合には持戻しの対象になります。

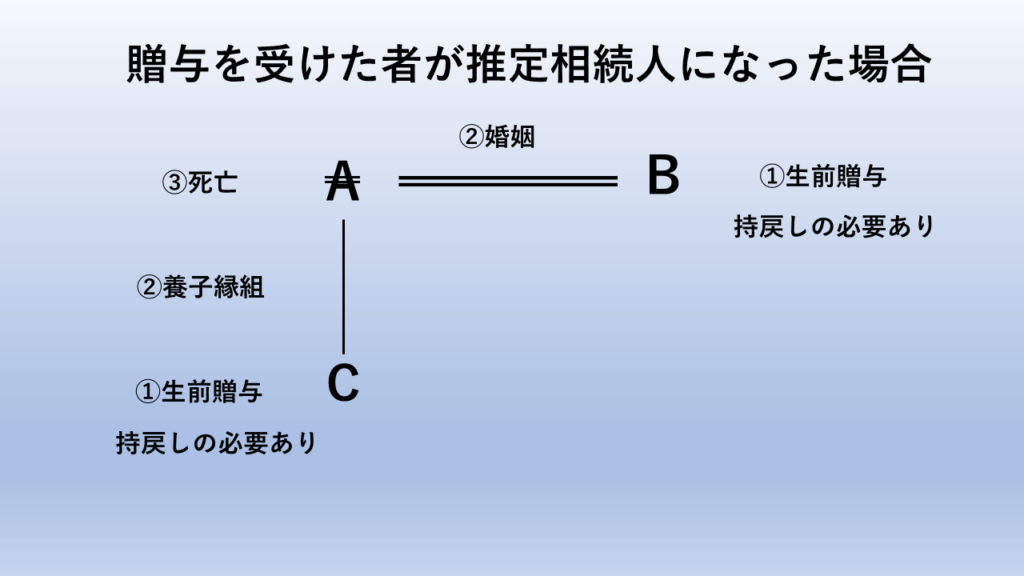

贈与を受けた者が後に推定相続人になった場合

被相続人から贈与を受けた者が、贈与を受けた後に、婚姻や養子縁組によって推定相続人になった場合、この推定相続人は、前の贈与を特別受益として持ち戻すべきか、という問題です。

この点に関しての支配的見解は、これらの者が受けた贈与はすべて特別受益として持戻しの対象となる、としています。

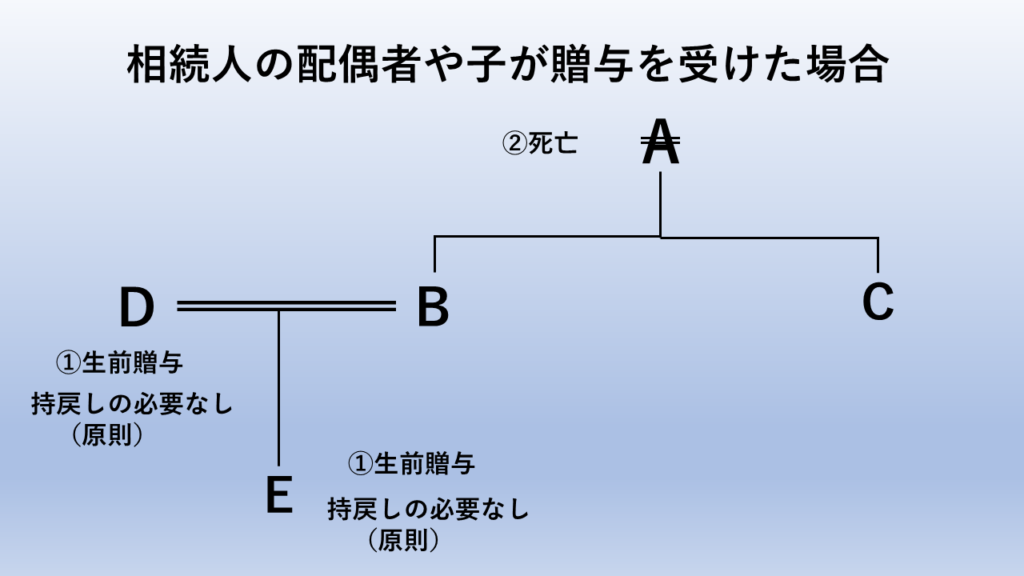

推定相続人の配偶者や子

相続人の配偶者や子は共同相続人ではありませんから、これらの者に対する贈与は、原則どおり特別受益にあたらず、持戻しの対象にはなりません。もっとも、配偶者や子に対する贈与が相続人に対する贈与と同視できる場合には、例外的に、特別受益にあたり、持戻しの対象になるとされています。

審判例には、「贈与の経緯、贈与された物の価値、性質これにより相続人の受けている利益などを考慮し、実質的には相続人に直接贈与されたのと異ならないと認められる場合には、たとえ相続人の配偶者に対してなされた贈与であってもこれを相続人の特別受益とみ」るべきであるとするものがある(福島家白河支審昭和55・5・24家月33・4・75)。

上記図のDやEは原則として特別受益者にはあたりませんが、DやEに対する贈与がBに対する直接の贈与と同一視できるような事情がある場合には、例外的にDやEも特別受益者にあたり、これらの者は持戻し義務を負うことになります。

包括受遺者

包括受遺者とは、遺言によって遺産の全部又は一定割合を指定されて遺贈(包括遺贈)を受けた者のことをいいます。例えば、遺言書に「遺産の全部をAに遺贈する。」とか「遺産の6割をAに遺贈する。」と記載されていた場合のAは包括受遺者です。そして、「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」(民法990条)とされています。そうすると、包括受遺者も相続人と同じ義務を有するのですから、包括受遺者も持戻し義務を負担するようにも思えます。しかしながら、包括受遺者は相続人と異なり、遺言者の意思に基づいて利益を受けていることなどから、相続人と同じに扱うわけにはいきません。そこで、包括受遺者については、包括受遺者が、相続人でもある場合には持戻し義務を肯定し、相続人ではない場合には持戻し義務を否定する、というのが通説です。